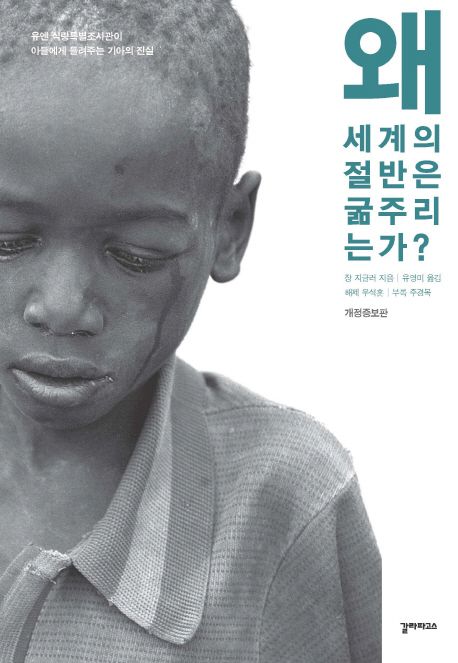

“왜 세계의 절반은 굶주리는가”는 기아 문제의 심각성과 복잡성을 일깨우며, 독자들에게 세계의 불평등한 구조를 인식하고 이를 개선하기 위한 노력이 필요하다는 메시지를 전달합니다. 세계 곳곳에서는 수많은 사람들이 여전히 굶주림에 시달리고 있습니다. 이는 단순히 음식을 제공하는 문제를 넘어, 경제적, 정치적, 그리고 사회적 구조적 문제와 밀접하게 연관되어 있습니다. 기아 문제를 해결하기 위해서는 국제적 협력과 더불어 개인의 작은 실천도 중요합니다.

스티븐 킹의 전성기 시절의 단편들을 모아서 만들었다고 하는 이 단편집은, 스티븐 킹의 단편에 대한 깊은 애정을 느낄 수 있다. 사실 서문부터 스티븐 킹이 단편소설에 대한 애정과 단편소설을 쓰는 이유와 단편소설이 사라져 가는 현실 등에 대해 말하고 있다.

이 책의 첫번 째 이야기인 ‘제 4호 부검실’ 은, 의식이 있지만 몸은 움직일 수 없는 상태로 부검실에서 깨어난 남자의 이야기로, 점차 다가오는 죽음에 대해 어떤 저항도 할 수 없는 상황의 두려움이 생생하게 느껴진다. 그리고 오 헨리 문학상을 수상했다는 두 번째 단편인 ‘검은 정장의 악마’도 낚시를 하러 갔다가 악마를 만난 꼬마의 이야기인데, 스티븐 킹은 이 소설에 대해 마음에 들지 않았는데 상을 타서 놀랐으며, 결국 자신의 작품의 가장 큰 비평가는 자기 자신이라는 생각이 들었다고 한다. 그 외에도, 고문을 당하는 상황을 기지를 발휘해 벗어나는 이야기, 전설의 은행강도인 존 딜린저의 이야기를 다룬 ‘잭 해밀턴의 죽음’, 불가사의한 초능력을 지닌 사람의 이야기인 ‘모든 일은 결국 벌어진다’ 등의 재미있고 흥미진진한 이야기들이 있다.

전반적으로 역시 재미있는 단편집이다.

기본적으로 추리,스릴러 소설의 가장 중요한 부분은 재미라고 생각한다. 그 부분에서 봤을 때 이 소설은 상당히 재미 부분에서 만족스럽다.

주인공인 포터는 형사로, 큰 사건 이후 휴직 중인 상태이다. 그러다가 포터가 예전부터 쫒아오던 연쇄살인범, 네 마리 원숭이, 줄여서 mk4로 의심되는 사람의 시체가 발견되면서 이야기는 시작된다. 그러면서 시체가 가지고 있던 상자에서, 다음 희생자로 추정되는 사람의 신체 일부가 발견되면서 그 사람을 찾기 위해 열심히 수사하는걸로 이야기가 진행된다. 그러다가 숨겨진 비리와 주인공의 과거, 그리고 진짜 mk4의 존재가 드러나기 시작한다.

이 소설은 독특하게도, 현재 포터의 시점과, mk4의 유년시절의 시점의 이야기가 번갈아가면서 진행된다. 그렇다고 해서 딱히 진행이 더디게 느껴지지 않는다. 그 이유라면 아마 유년시절의 이야기가 매우 흥미롭기 때문인데, 단점이라면 mk4의 유년시절 이야기가 본편보다 재밌게 느껴진다는 점이다.

이 소설은 많은 추리 스릴러 계열 소설들이 그러하듯 중후반부에 많은 반전을 내포하고 있으며, 휴가철이나 주말에 읽기 좋다. 만약 반전과 재미를 둘 다 느낄 수 있는 괜찮은 소설을 찾고 있다면 이 소설을 추천한다.

스티븐 킹의 악몽을 파는 가게 단편집의 두 번째 권으로, ‘허먼위크는 여전히 건재하다’ 라는 제목의 단편으로 시작을 한다. 전편의 마지막 단편인 ‘우르’에서 기분좋은 마무리로 끝내고 두근거리는 마음으로 첫 단편을 읽고 나면, 바로 우울한 기분으로 바뀔 수 있을 정도로 암울한 내용이다. 그래도 나머지 이야기들은 덜 암울하며, 몇몇 이야기들은 즐겁기까지 하다. 전반적으로 역시 스티븐 킹이 얼마나 뛰어난 이야기꾼인지 느낄 수 있으며, 1권보다는 덜 재밌지만 충분히 주말이나 연휴에 읽을 만 하다.

스탠 바이 미는 스티븐 킹의 중편집 Different Seasons 의 한국 출판본인, 사계의 가을과 겨울 편의 제목으로, 스탠 바이 미 와 호흡법, 이 2 가지 제목의 중편이 수록된 책이다. 특히 스탠 바이 미는 90년대의 슈퍼스타 리버 피닉스가 아역시절 출연한 영화로 실사화 되기도 하였는데, 영화 또한 엄청 대박을 내었다,

이 책의 첫 번째 이야기인 스탠 바이 미 는, 저마다 자기들만의 문제를 가지고 있는 4명의 소년이 어느 날 숲속에 시체가 발견되었단 이야기를 듣고서 그 시체를 찾아나서는 이야기로, 그동안 주로 공포적인 이야기들을 주로 써왔던 기존과는 다르게, 각자 시체를 찾아 가는 모험을 통해 아픔을 극복하고 좀 더 성장하게 되는 그런 이야기를 담고 있다. 두 번째 이야기인 호흡법은, 중장년의 남성들이 모여서 친목을 나누는 클럽에서, 크리스마스 전의 목요일은 공포이야기를 하는 규칙에 따라 자신이 경험한 공포스런 일을 이야기하게 되는 내용으로, 스탠 바이 미와는 다르게 기존의 스티븐 킹 소설처럼 미스터리하고 무서운 분위기의 내용이다.

스티븐 킹을 처음 읽는 독자들도 충분히 재미있고 만족스럽게 읽을 수 있는 책이라고 생각한다

스티븐 킹의 미출간 단편집 들을 모아서 출간한 책으로, 일단 굉장히 재미있다. 스티븐 킹의 장편들은 기본적으로 재미있으나 분량이 많고 진행이 느린 경우도 종종 있어 소설을 거의 읽지 않은 사람들은 읽기에 좀 부담스러울 수 있으나, 이 책은 단편집이라 그런지 분량이 적은 이야기들이 많아 읽기도 편하며, 스티븐 킹 하면 으레 떠오르는 공포 이야기 들 뿐만 아니라 권태기가 온 부부의 짧은 비극을 다루는 ‘프리미엄 하모니’ 같은 인간적인 내용을 다루는 단편들도 섞여있다.

첫번째 에피소드인 ‘130km’ 부터 매우 인상깊었는데, 괴물 자동차가 등장해 사람을 헤치는 이야기로, 기존의 다른 공포영화나 소설에서 엑스트라급 피해자들은 보통 간단하게만 지나가지만, 이 에피소드에선 그 인물 하나하나의 이야기를 자세하게 풀어가며 진행되어 매우 독특하다.

또한 3번째 편인 ‘배트맨과 로빈, 격론을 벌이다’ 편도 그렇고 매 에피소드가 재미 뿐만 아니라 깊은 울림을 주기도 한다. 물론 스티븐 킹의 소설이니 공포적이고 미스테리한 이야기들도 당연히 있다. 정말 종합선물세트 같은 느낌이다.

스티븐 킹의 단편집을 여태까지 총 4권 읽었지만 악몽을 파는 가게 시리즈가 제일 인상깊고 재미있다. 주말에 간만에 재미있는 소설을 읽고 싶거나 휴가기간에 책을 한권 챙겨 가고 싶다면 강력하게 추천한다.

살아가면서 항상 열심히 살아라, 항상 노력해라. 라는 말을 많이 듣는다. 이 책에서는 나에게 노력을 꼭 안해도 된다고 말해준다. 이 말이 정말 와 닿았다. 노력한다고 반드시 보상받는 것이 아니다. 열심히 안했다고 보상이 없는 것도 아니다. 생각해보면 정답이다. 내 노력보다는 운이나 다른 외부적인 요인이 많고, 그렇게 노력하지 않은 것도 아닌데 내가 나를 너무 힘들게 하는 것 같다. 노력하지 않은 날 밤에는 항상 왜 오늘은 열심히 살지 않았지?라는 생각으로 나를 힘들게 하는 것처럼 말이다. 나처럼 자책감에 밤잠 설치는 사람들은 꼭 한번쯤 읽어 봤으면 한다.

제목이 너무 흥미로워서 읽었던 책이다. 가벼워 보이는 제목에 비해 내용은 요즘 사회에 만연한 가벼운 우울증을 겪고 있는 경험담을 담고 있었다. 이 책을 읽으면서 나도 공감되는 내용이 많았고, 어 나랑은 조금 다르지만 결국 느끼는건 비슷하구나! 싶었던 부분도 많았다. 나도 자존감을 높이고 상대방을 깎아내리지 않으려고 노력하지만, 어느순간 살아가면서 자존감은 떨어지고, 다른사람과 나를 비교하는 일이 많다. 최근들어 이유없는 우울함을 겪고있다면 한번쯤 읽어봤으면 좋은 책이다.

가장 정석적인 자기계발서를 읽는 느낌이였다. 요즘 나오는 자기계발서들은 읽기 쉽게 만든 책들이 대부분인데, 이 책은 예전에 자주 읽던 정석적인 자기계발서 그 자체였다. 내용 자체는 매우 유익했다. 특히 자세하게 방법을 알려주는 장면들이 많이 있는데 그 중에 커뮤니케이션의 중요성이 특히 와닿았다. 나는 상대방과의 커뮤니케이션에서 상대방을 불편하게 하지는 않았을까? 인간은 사회적인 동물이라고 생각해 커뮤니케이션의 중요성을 느낀 책이였다.